分散投資でリスクを減らすポイントは?リスクのコントロール方法を解説

- #資産運用

- #投資信託

掲載日:2018年11月1日

長らく続く日本の低金利は不満だけれど、投資にはリスクがつきものということで、定期預金から次の一歩を踏み出すことができずに悩んでいらっしゃる方は多いかもしれません。

今回は、複数の異なる対象に投資を行うことでリスクを抑える「分散投資」を考えます。

この記事は5分で読めます!

1. 分散投資でリスクを抑える

1.1 それぞれの資産の主なリスクを理解する

「資産運用」というと、値動きが激しいとか、元本が割れてしまうのではないか、といった印象が浮かびがち。

もちろん安全性を最優先した資産運用もできます が、期待できる利回りは低く、資産が育つまでにとても長い時間がかかってしまいます。

元本を2倍にするために必要な利回りを割り出す法則に「72の法則」 があります。

利回り(%)×年数(年)=72

1%の金利では、2倍になるのに72年かかる計算です。

定期預金は、元本保証なので安心して預けられますが、この低金利の状況では、資産を大きく増やすことはなかなか期待できませんね。

一方、株式や債券などに投資して資産を運用する方法は、定期預金に比べて狙えるリターンが高い半面、リスクも相対的に高くなります。

リターンを享受しながらリスクを少しでも軽減するためには、「分散投資」が効果的です。

分散投資とは、文字通り複数の資産に分けて投資すること。

とはいえ、ただやみくもに分散すればいいわけではありません。

分散投資をするために、まず知っておきたいのが、投資対象それぞれが持つリスクの特徴です。

国内株式、国内債券、海外株式、海外債券で代表的なリスクを比べてみましょう。(図1)

| 金利リスク | 価格リスク | 為替リスク | |

|---|---|---|---|

| 国内株式 | ● | ||

| 国内債券 | ● | ||

| 海外株式 | ● | ● | |

| 海外債券 | ● | ● |

国内株式であれば、日本の市場動向や企業の業績によって価格が変動する「価格リスク」が主なリスクです。

債券であれば、「価格リスク」に加えて金利動向で時価が変わる「金利リスク」が考えられます。

さらに海外の資産に投資するのであれば、「為替リスク」が加わります。

その他にも、メキシコやブラジルなどの新興国に投資する場合には、政情不安といった「カントリーリスク」も追加されます。

投資する資産にどんな特徴があり、どのようなときに価格が下落しやすいのか傾向を把握しておけば、リスクはある程度コントロールすることが可能です。

たとえば、株式と債券は、分散効果が高まる組み合わせです。

その理由は、基本的に値動きの傾向が逆であること。

通常、景気がよくなれば株価が上がり、金利が上がって債券価格が下がります。

景気が悪くなれば、その逆です。

その他、日本の資産と海外の資産を組み合わせた投資でも、為替変動を補完し合うので、分散効果は高まるといえるでしょう。

日本株式と海外債券、日本債券と海外株式は、分散効果が期待できる代表的なペアです。

1.2 分散投資で値動きのブレ幅の少ない運用を

実際のデータを元に、分散投資の効果を検証しましょう。下の表をご覧ください。

各資産と6資産合成指数の年間リターン(円ベース・課税前)

例えば、2008年の年間リターンは、2007年12月末に投資を開始し、2008年12月末に売却したときに得られたリターンを表しています。2009年以降も同様となります。

6資産合成指数は、各資産に1/6ずつの割合で投資し、各資産の月間リターンを基に毎月リバランスを行ない野村アセットマネジメントが独自に計算したものです。

(出所)ブルームバーグ等のデータに基づき野村アセットマネジメント作成

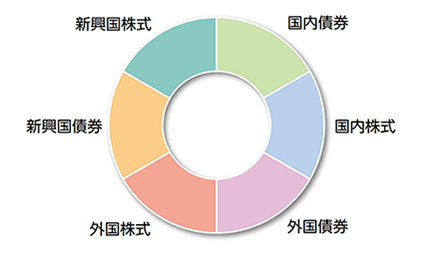

2008年〜2017年まで、国内債券、国内株式、外国債券(先進国)、外国株式(先進国)、新興国債券、新興国株式と、これら6つの資産に均等に投資をする「バランス型」で運用した場合の、年間リターンを示したものです。

バランス型を除く5つの資産の運用効果は、変化が大きいことがわかります。

図を見る限り、安いときに買って高いときに売る、これから上昇しそうな資産を買い、見通しが悪くなったら売却するなど、状況に合わせて投資対象を臨機応変に変えることができれば、高い運用収益が得られそうです。

ただし、常に最大の運用成果をねらい、的確なタイミングで投資先を調整し続けるのは、運用のプロにとっても難しいことなのです。タイミングを誤れば、損失を拡大させることにもなりかねません。

一方で、バランス型の運用成果は、過去10年間、ほぼ3位をキープ。

運用効果のブレが少ないことがわかります。

値動きの方向の違う複数の資産が、それぞれマイナスになっている部分を補いながら安定した成果をあげてきました。

「分散投資」を続けることで、非常に大きな上昇を見せることはありませんが、国内外の株式に比べたら大きな落ち込みも少なく、比較的安定した成果をあげることが可能なのです。

自分でさまざまな資産を組み合わせて「分散投資」をすることもできますが、運用の初心者にお勧めしたいのは投資信託です。

投資信託は、複数の銘柄を組み入れたものが多いので、それ自体で分散投資の効果が期待できます。

さらにバランス型のような、リスクの種類が異なる複数の資産を投資対象とする投資信託であれば、個別の市場動向に過度に敏感になる必要もありませんし、長い目で見ながら資産を育てていくのにちょうどよい運用手法だといえます。

健康であるためにはバランスのよい食事を摂ることが大切です。

資産についてもひとつの金融資産に偏ることなく、バランスよく運用することが大切です。

値動きの異なる資産を組み合わせることで、資産全体のリスク低減効果が期待できます。

- ※本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。

お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。