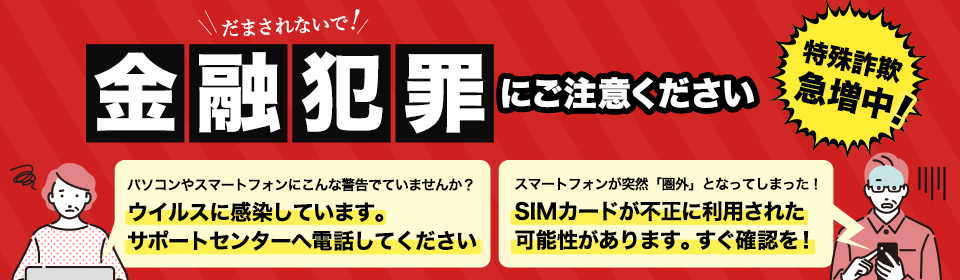

還付金詐欺の手口とは?気を付けておくべき事例や対策ポイントを知っておこう

- #金融犯罪

- #時事

掲載日:2024年10月28日

還付金詐欺とは「還付金がある」など言葉巧みにATMへ誘導し、振り込みをさせてお金をだまし取ろうとする手口の詐欺です。近年では、インターネットバンキングを使った還付金詐欺もあります。

本記事では、還付金詐欺の手口や実際の事例、還付金詐欺にあわないための対策を解説します。

この記事は5分で読めます!

1. 還付金詐欺とは?

還付金詐欺とは、医療費の過払い分や年金の未払いなどの「還付金がある」と虚偽の説明をして被害者にATMを操作させ、お金をだまし取ろうとする詐欺のことです。同様の詐欺は、還付金以外にも過払い金、払戻金、給付金などさまざまな名目で行われるため、注意しなければなりません。

2. 事例から見る実際の手口

還付金詐欺は以下のような手順で行われます。

- 役所等の担当者を名乗った者から電話がかかってくる

- 還付金・給付金などお金が戻ってくる話をする

- 被害者を最寄りのATMに誘導する

- 言葉巧みに誘導し、ATM操作をさせて犯人側の口座に振り込ませる

還付金詐欺の手口では、まず自治体や税務署、年金事務所の職員などを名乗り、「医療費や保険料が還付される」「未払いの年金がある」といったお金が戻ってくる内容の電話をかけてきます。

次に、「お金を受け取るには最寄りのATMで手続きをする必要がある」と説明し、携帯電話を持って最寄りのATMまで足を運ぶよう指示を出します。その際、「すでに手続きの期限が過ぎています」「今日中に手続きをしなければお金が受け取れない」など、心理的に焦るように仕向けてくるケースが多いでしょう。

被害者がATMまできたら、犯人は言葉巧みに携帯電話からATMの操作法について指示を出し、犯人の口座に振り込むよう誘導します。

近年ではATMまで足を運ぶのではなく、ネットバンキングを悪用した還付金詐欺も報告されているので注意が必要です。還付金を送るためと称してインターネットバンキングのログイン情報や、銀行口座の番号・暗証番号を聞き出し、その情報を悪用して被害者の口座から不正にお金を引き出そうとします。

3. 還付金詐欺の事例

一言で還付金詐欺と言っても、さまざまな手口があります。どのような事例があるのか、詳しく確認しておきましょう。複数の登場人物が口裏を合わせて、被害者をだまそうとする劇場型や、新しい制度を悪用した還付金詐欺もあるため注意してください。

【事例1】

市役所健康保険課から、高額医療費の還付金があり、本日中に振り込むので銀行と口座番号を教えてほしいという電話があった。銀行と口座番号を伝えたところ、犯人から還付の手続きが年金機構に移っているため、10分後くらいに年金機構から電話があると言われ、一旦電話を切った。

その後、年金機構の職員を名乗る担当者から連絡があり、ATMに行くよう指示を受け、最終的にお金を相手に振り込んでしまった。

このように複数の人物が登場する、劇場型還付金詐欺もあるため注意が必要です。

【事例2】

年金事務所の職員を名乗る人物から、「70歳から保険料の還付金を受け取れるハガキを送ったが、確認したか?」という電話があった。

「受け取っていない」と伝えると、今からでもできると言われたため、自身が口座開設している金融機関の名称を伝えた。翌日、その金融機関を名乗る人物から連絡があり、その者の指示の通り、ATMで還付金を受け取るための手続きをしたつもりが、最終的にお金を振り込んでしまった。

【事例3】

国税庁や税務署の職員を名乗るものから「定額減税の関係で還付が受けられる」と電話があり、ATMに行くよう指示され、最終的に犯人の口座に振り込んでしまった。

定額減税について、国税庁や税務署、都道府県や市区町村が電話や電子メールで口座情報を聞き出したり、ATMの操作を指示したりすることは一切ありません。

このように新しい制度を悪用した手口も発生しています。

4. 還付金詐欺の対策ポイントは?

還付金詐欺の手口は巧妙かつ多様化しているので、電話機の機能を活用したり家族のサポートを活用したりするなど複数の対策を講じる必要があります。また実際に詐欺にあったときにすぐに相談できるよう、連絡先もあらかじめ確認しておきましょう。

4.1 普段できる対策

還付金詐欺にあわないために、普段から以下のような対策を講じましょう。

- 公的機関を名乗る人物でも安易に信用しない

- 劇場型詐欺もあることを心得る

- 留守番電話機能を設定しておく

- 迷惑電話防止機能を利用する

- ATMの利用限度額を低く設定しておく

仮に還付金があったとしても、ATMから返還されることはありません。そのため、自治体の職員や税務署職員を名乗る人物であっても、決して信用してはいけません。複数の人物がそれぞれの役割を演じて、被害者をだまそうとする「劇場型詐欺」もあることも心得ておきましょう。

犯人は自身の声が録音されることを嫌うため、電話の留守番機能を利用して、相手の声を聞いて知り合いとわかったときだけ電話を取る方法も有効です。

電話をかけてきた相手には自動で「この通話は迷惑電話防止のために録音されます」というメッセージを流し、電話を受ける側に対しては「迷惑電話に注意してください」という注意喚起のメッセージを交互に繰り返す、注意喚起を促す留守番電話機能がついている電話もあります。

日頃から、高額な振り込みをする機会がない方は、還付金詐欺にあっても損害が拡大しないよう、ATMによる1日あたりの利用限度額を低めに設定しておく方法もおすすめです。

また、怪しいと思ったらすぐに相談できるよう、普段から家族や知人と密にコミュニケーションを取っておきましょう。

4.2 不安を感じたら相談を

不安に感じたら、警察や最寄りの消費生活センター、家族や知人等にすぐに相談をしましょう。

少しでも不安を感じたら、その場ですぐに応じず、一旦電話を切って以下の連絡先に相談して、アドバイスを受けてください。

警察相談専用電話「#9110」

緊急ではない警察への相談、照会、要望、案内を受け付けています。電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる、全国共通の電話番号です。

受付時間:平日8時30分~17時15分(ただし各都道府県警察本部で異なります。)

消費者ホットライン「188(いやや!)」

消費生活センターなどの、消費生活に関する身近な相談窓口を案内する番号です。消費生活上のトラブルで、どこに電話してよいかわからないときは活用してみましょう。

受付時間:平日9時~17時、土日祝日10時~16時(相談窓口によって受付時間が異なります。)

税務署の職員から電話がきたら所轄の税務署に、年金事務所の職員から電話がきたら最寄りの年金事務所に直接こちらから折り返し電話をして、真偽を確認してみる方法もあります。

所轄の税務署は、国税庁のホームページから検索が可能です。管轄の年金事務所は、日本年金機構のサイトで確認できます。

5. まとめ

ATMから還付金が受け取れることはありません。近年では、インターネットバンキングを使った還付金詐欺もあるため、特に注意が必要です。

公的機関を名乗る人物からの電話であっても、すぐに信用してはいけません。もし、還付金があるという電話がかかってきたら、その場で応じずに一旦電話を切って、家族や知人、警察や消費者ホットラインなどに相談しましょう。

還付金に心当たりがある場合でも、自身で税務署や年金事務所の電話番号を調べて、確認の電話をしてください。還付金があると言われたとしても、安易に自身の氏名や住所、銀行名、口座番号といった個人情報を教えるのは控えましょう。

また、日頃高額な振り込みをすることがない場合は、利用限度額を下げておくと、万が一被害にあっても損害額を抑えられます。

- ※本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。

お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。