家計簿をつけながら改善!将来のために行う節約術の基本

- #家計管理

掲載日:2020年9月24日

豊かな老後を過ごすために、あるいはライフステージの目的に向けて、節約しながらお金を貯めようと考えている方も多いでしょう。とはいえ、節約生活に漠然と取り組むのでは、成果は見込めません。では、どのように節約にすればいいのでしょうか?

この記事では、節約術の基本から、なかなか今まで節約ができなかった方向けの明日から実践できる具体策や、これから節約を考える方が堅実に節約するための方法を紹介します。

この記事は6分で読めます!

1. 改善を繰り返して、より良い節約生活を築く

家計を節約して無駄遣いを抑え、お金を貯めようとしても、計画性がなければ長続きせず、効果は望めそうもありません。そこで、ビジネスの世界でよく用いられるPDCAサイクルを、家計にも取り入れてみてはいかがでしょうか。

まずは節約の計画を立て(Plan)、実行します(Do)。そして、目標と現実にどれくらいの乖離があったのかを正しく評価し(Check)、改善していきます(Action)。この継続的改善手法と呼ばれるサイクルを繰り返すことで、自身に合った節約生活を送ることができるかもしれません。

PDCAというと大げさに聞こえてしまいますが、まずは気張らずに、「毎月いくらで生活する」「毎月いくら貯金する」など、気軽に取り組める範囲から始め、次第に計画を伴わせていくようにすると、長続きできそうです。無理のない範囲で実行できること、継続できることを前提に、目標や改善策を設定するのが、成功のポイントです。下記に、例として家計を改善するためのPDCAパターンを記載しますので、参考にしてみてください。

| パターン① | パターン② | パターン③ | |

|---|---|---|---|

| Plan (計画) |

毎月3万円貯蓄 | 食費を月3万円に抑える | 水道・光熱費を 1万円以内に抑える |

| Do (実行) |

給料日に予め分けておく | 月々のランチを弁当にし、 外食費は月2万円以内 |

エアコンの稼働時間を 日中だけに留める |

| Check (確認) |

食費が足りずに 貯蓄2万円となる |

外食費は2万円に収まったが、 食材費が1.5万円となった |

水道代がかさみ 1.2万円となった |

| Action (行動) |

翌月は自炊を増やし 食費を抑える |

翌月はタイムセールなども 意識して食材費を 1.2万円以内に |

翌月は湯舟はなるべく使わず シャワーだけの日を作り、 食器洗いには洗い桶を利用する |

2. 家計簿をつけることで、節約の成果を見える化

節約の成果や、目標と現実の乖離を評価するには、定量的な分析が効果的です。そのために、家計簿などで支出の記録をつけます。その記録から、月ごとの支出を分析して、改善策の検討に用いるのです。

分析するためのデータを集積するのはもちろん、毎日家計簿をつけることにより、節約への意識が定着する効果も期待できそうです。月ごとのデータが2ヵ月、3ヵ月と揃ってくると、節約生活への取り組みや成果が見える化され、楽しさなどのポジティブな感情が芽生えてくるかもしれません。

3. みんなの支出と比較し、課題を見つけよう

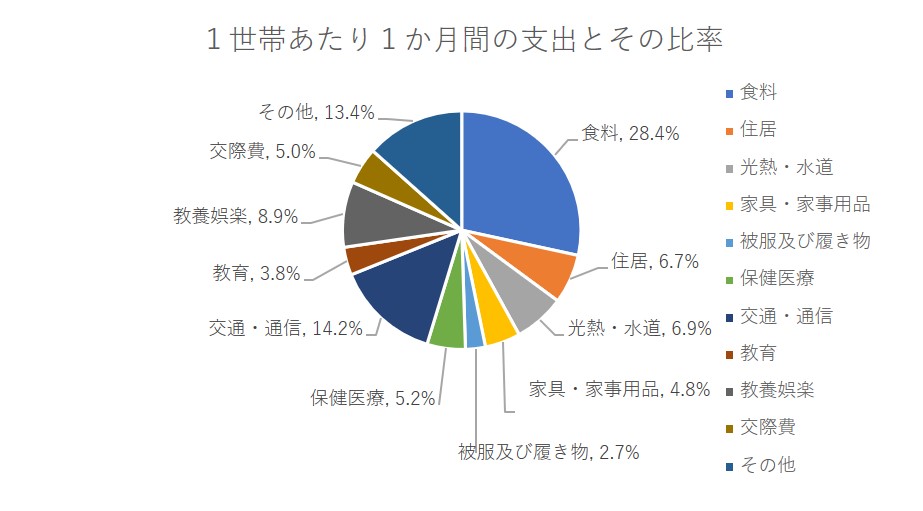

PDCAサイクルや家計簿の導入は、あくまでも自分の家計が対象です。そこに他者の家計との比較を加えて、分析の幅を広げてみましょう。ご自身の世帯の課題が見つかるかもしれません。ここでは、総務省統計局の「家計調査(2021年7〜9月期)」から、2人以上の世帯の1か月間の支出について紹介します。

<1世帯あたり1か月間の支出とその比率>

消費支出合計 266,549円

食料 75,756円(28.4%)

住居 17,791円(6.7%)

光熱・水道 18,501円(6.9%)

家具・家事用品 12,814円(4.8%)

被服及び履き物 7,190円(2.7%)

保健医療 13,971円(5.2%)

交通・通信 37,886円(14.2%)

教育 10,044円(3.8%)

教養娯楽 23,613円(8.9%)

その他の消費支出 48,983円(18.4%)

うち交際費 13,264円(5.0%)

比率の大きさで上位から並べると、食料>その他の消費支出>交通・通信>教養娯楽>光熱・水道の順でした。もちろん、家族構成や収入によって支出の多寡や比率は変わりますが、2人の以上世帯の平均モデルとして参考にしてください。

ご自身の家計と照らし合わせて、大きな乖離があるようなら、そこに改善の余地がありそうです。無理のない範囲で、見直しの計画や目標を立ててみましょう。

4. 節約の具体策

支出を分類すると、家賃(住居)などの節約しにくい項目と、通信費などの節約しやすい項目があります。ここでは、節約しやすい代表的な項目について、その考え方を紹介します。

4-1. 通信費(スマホ代)の節約

大手携帯電話会社以外に、格安SIM、格安スマホがあります。格安SIMは、その名の通り大手キャリアよりも料金が安いのが特徴です。これらへ乗り換えることで、大きく節約できる可能性があります。

また、スマホの料金プランは、新しい内容に変更されることがあります。古いプランを継続している場合は、最新プランに変更することで、同等の条件でも料金を安くすることができる可能性があります。数年にわたってプラン変更をしていない場合は、確認してみるといいでしょう。あるいは、スマホの契約時に、いろいろなオプション(付加サービス)を契約した方もいるでしょう。それらのサービスの中で、使っていないもの、あまり使わないものは、解約(節約)の対象です。

4-2. 生命保険

生命保険は、主契約に加えて、特約を組み合わせると保険料が高くなります。一度、節約を目的に見直してみてはいかがでしょうか。その際には、本当に必要な保障に絞り込んでみるという手が有効だと言われています。

また、結婚や出産、住宅購入や子どもの独立など、ライフステージによって、保険の目的が変わることもあるでしょう。保障内容、保障額、保障期間の観点から見直しをすることで、保険料を抑えることができる可能性があります。

4-3. 光熱費

経済産業省「家庭の省エネ徹底ガイド」(2017年)が推奨する省エネ節約方法を、以下に挙げます。

- 照明器具はLEDランプに買い換える

- エアコンはフィルターを掃除し、室温は冷房で28℃、暖房は20℃を目安に

- テレビはこまめに電源をOFFにする

- パソコンを使わないときは電源をOFFにする

- 冷蔵庫は詰め込みすぎず、開けている時間を短くし、無駄な開閉はしない

- シャワーは不必要に流したままにしない

- 洗濯物は毎日洗うよりも、まとめ洗いを

5. 食品などをもらうことで、支出を抑える節約方法

節約と言えば、支出を抑えることが第一に考えられますが、商品やサービスをもらうことでも実現できます。例えば、ふるさと納税や株式投資の株主優待では、食品や飲料をもらえるものもあり、それらを利用することで日々の支出を節約することも可能です。

5-1. ふるさと納税で食品や飲料品をもらう

ふるさと納税とは、実質負担2,000円で任意の自治体に寄付ができる制度です。寄付のお礼(返礼品)がもらえたり、寄付金が税金から控除されたりすることがメリットです。

ふるさと納税の返礼品には、日常の食生活に向いた食品や飲料などが充実しています。節約という目的においては、贅沢品というよりは、普段使うお米やお肉などの食材を選ぶのがポイントです。中でも、分量が多く、保存がきくようなものを選べば、無駄なく消費することができます。

5-2. 株主優待で商品類をもらう

株主優待として、自社商品や食品、食事券などがもらえる株式もあります。ただし、ふるさと納税と異なり、株式を購入するためにまとまった資金が必要で、さらに株価変動のリスクもあります。株主優待がもらえるとはいえ、資産が目減りしては本末転倒です。株式投資に対する知識や経験も必要となるでしょう。

5-3. ポイント活動により、現金に相当するポイントを貯める

キャッシュレス決済や、さまざまな店舗のポイントカードなど、お金を使うあらゆる場面で、ポイントが貯まる(還元される)仕組みが増えています。ご自身の生活スタイルに合わせて、もっともたまりやすいポイントを探し、それを集中して貯めてみてはいかがでしょうか。還元率や消費額によっては、決して少なくない金額に相当するポイントが得られるでしょう。

5-4. まとめ

PDCAというと大げさですが、まずは家計調査とご自身の家計を比較して、節約を検討すべき項目の見当をつけることから始めてみてはいかがでしょうか。そして、それらの項目をいかに節約するか、計画や目標を立て、あとは節約生活を送り、改善し続けることが大切です。将来に向けて楽しみながら節約ができるようになると、節約の成果が向上していくでしょう。

- ※本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。

お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。