円安はいつまで続く?経済に与える影響や対策を解説

- #経済

- #時事

掲載日:2025年4月28日

円安は世界経済や金融政策の動向が複雑に絡み合うことで起こり、私たちの生活にも大きな影響を及ぼします。輸出企業には追い風となる一方、輸入コスト増大や物価高騰などのリスクにも注意が必要です。

本記事では円安の基本や主な要因、過去10年の為替推移、さらにメリット・デメリットや対策などを通じて、円安がもたらすインパクトを総合的に解説します。

この記事は5分で読めます!

1. 円安の基本と円安になる要因

円安は世界経済の動向や各国の金融政策など、さまざまな要素が複雑に絡み合って発生します。ここでは、円安の基本的な定義を解説し、「貿易収支の悪化」「日本の金融緩和政策」「金利差拡大」という3つの円安要因について紹介します。

1.1 円安とは

円安とは、外国通貨に対して円の価値が低くなることを指します。たとえば、1ドル=100円から1ドル=150円になった場合、同じ1ドルを手に入れるために支払う円の量が100円から150円に増えるため、円の価値が下がったとみなされます。

1.2 円安をもたらす主な要因

円安をもたらす主な要因として、「貿易収支の悪化」「日本の金融緩和政策」「金利差拡大」の3つが挙げられます。

貿易収支とは輸出額から輸入額を引いた差額のことです。つまり、輸入額が増えるほど貿易収支は悪化します。仮に、日本が輸出よりも輸入の金額を多く計上する状態が続くと、輸入した商品やサービス代金を支払うために外貨を買う動きが強まり、相対的に円が売られて価値が下がりやすくなります。

また、日本の金融緩和政策が長期にわたって継続していたことにより、現在も低金利が続いており、投資資金はより利回りの高い通貨へ向かいやすい状況です。さらに、こうした状況下で特定の国が政策金利を引き上げ、日本との金利差が拡大すると、ますますその国の通貨に資金が流れ、円安が加速する要因となります。

2. 過去の為替推移

ここでは、過去10年間の米ドル円の為替相場の推移について紹介します。米ドル円相場の推移は以下のとおりです。

| 年度 | 為替レート |

|---|---|

| 2015 | 約121円 |

| 2016 | 約109円 |

| 2017 | 約112円 |

| 2018 | 約110円 |

| 2019 | 約109円 |

| 2020 | 約107円 |

| 2021 | 約110円 |

| 2022 | 約132円 |

| 2023 | 約141円 |

| 2024 | 約151円 |

2012年末に誕生した第二次安倍晋三政権は、大規模な金融緩和や財政出動、成長戦略という三本の矢を柱とする経済政策であるアベノミクスを掲げました。このうち大規模な金融緩和により、日本の政策金利が低下し、円安に進行しやすい環境が生まれました。

2016年にはマイナス金利が導入され、他国との金利差がさらに開きやすい状況となっていました。ただし、この時期はBrexit(イギリスのEU離脱)や中国経済の減速が意識され、投資家のリスク回避姿勢から安全通貨とみなされる円が買われたため、現在ほどの円安には至っていません。

しかし、2019年末に確認された新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むために実施されたロックダウンは、世界経済に大きな打撃を与えました。ところが2021年に入り、各地でロックダウンが段階的に解除されはじめると人手不足や物不足が顕在化し、急激にインフレが進行します。

アメリカではインフレ抑制策として政策金利の引き上げを急ピッチで進めましたが、日本は当時インフレが顕著ではなく、マイナス金利を継続していたため、アメリカとの金利差が拡大し急激な円安に至ったと考えられます。

3. 円安がもたらすメリットとデメリット

円安は、輸出企業にとって海外での日本製品の割安感が高まる利点がある一方、輸入コスト上昇による物価高や家計負担の増大などの課題が生じます。

また、外貨資産の価値が増減するリスクにも注意が必要です。企業も個人も円安時の特徴を理解して適切な対策を取る必要があります。

3.1 メリット

円の価値が下がると、海外から見た日本製品の価格は相対的に下がり、割安感が生まれます。たとえば100万円の商品を購入すると仮定すると、1ドル100円の場合は1万ドルが必要です。しかし、1ドル125円に円安が進めば8,000ドルで購入できるため、安く感じられます。

その結果、日本製品の輸出が増え、輸出企業の収益が向上しやすくなるでしょう。特に自動車や精密機械など、日本が得意とする分野の海外販売が好調になる傾向があります。

また、外貨建ての金融資産(たとえば米ドル建ての預金や米国債など)を保有している場合、円安によって円換算した際の評価額が上昇します。たとえば、米ドル建ての外貨預金に1万ドル預けている場合、1ドル100円なら100万円ですが、1ドル110円なら110万円に相当します。

3.2 デメリット

円安により、輸入する際のコストが上昇しやすくなる点はデメリットといえます。たとえば、これまで海外から原材料を輸入するために1,000ドル支払っていた場合、1ドル100円のときは10万円の支払いで済みますが、1ドル150円になると15万円の支払いが必要です。

原材料やエネルギーを海外から輸入している企業は、円安により仕入価格が高くなり、収益を圧迫する要因となります。最終的に商品やサービス価格に転嫁され、国内物価の上昇につながる可能性があります。

また、日本は食品やエネルギーの多くを輸入品に頼っている国です。そのため円安になると、石油製品や食料品など私たちの日常生活に密接にかかわるモノやサービスの価格が上昇し、結果的に個人の家計負担が増大します。

特に燃料代や電気・ガス料金などは家計に与える影響が大きいため、円安が進行するほど生活コストが高まりやすくなります。

さらに外貨建て資産の評価額が減少する可能性がある点にも注意が必要です。たとえば、米ドル建ての外貨預金に1万ドル預け入れている場合、1ドル100円なら100万円ですが、1ドル90円なら90万円に相当します。

4. 円安への対策

円安が進むと、輸入価格の上昇を通じて生活費や資産価値に影響が及ぶため、不安に感じる方も多いでしょう。こうした局面に備えるには、あらかじめ分散投資を心がけることが大切です。分散投資とは、複数の資産や通貨を併せ持つ投資手法を指します。

円建ての資産だけを保有していると、円安になったときに資産の評価額が低下するリスクがあります。しかし、円建ての資産だけでなく外貨建て資産も保有していれば、円安になると評価額が高くなるため、資産全体の目減りを抑えられる場合があります。

特に、円建てよりも比較的金利が高い傾向がある外貨預金は有力な選択肢といえるでしょう。金利が高いだけでなく、円安局面では、資産の評価額が上昇することも期待ができます。

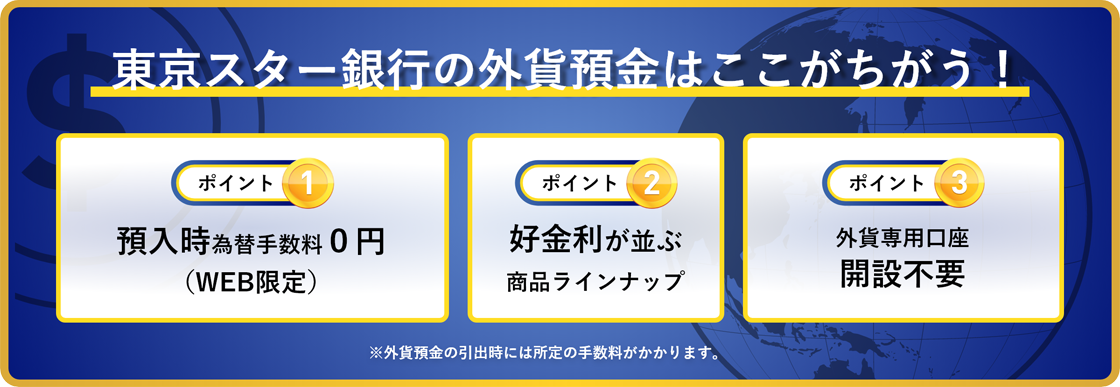

東京スター銀行では、お客さまのさまざまなニーズにお応えする外貨預金商品をご用意しています。インターネットバンキングであれば、預入時の為替手数料はかかりません。

また、外貨専用口座の開設不要でお取り引きいただけます。

※外貨を円に戻す場合には、為替手数料がかかります。

また、海外資産への投資は投資信託を通じて行う方法もあります。複数の国や業種に分散投資を行うことでリスクを抑えながら運用益が期待できるでしょう。

投資信託は投資のプロであるファンドマネージャーに分散投資を任せられるため、投資初心者でも複数の国や業種への分散投資が実現できます。経済情勢は常に変化するため長期的な視点を持ち、こつこつと積み立てながら資産を増やしていくことが重要です。資産運用に不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。

5. まとめ

円安が起こる主な要因として、貿易収支の悪化や日本の低金利政策、金利差拡大などが考えられます。過去10年の為替推移を振り返ると、アベノミクスや新型コロナ以降の米国利上げなどの局面で円安が進行しました。

円安は、輸出企業の収益拡大や外貨資産の評価上昇といったメリットがある反面、輸入コスト増大や物価上昇といったデメリットも生じます。あらかじめ分散投資などでリスクを抑えるなど、対策を行うようにしましょう。

- ※本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。

お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。