給与について学ぼう!所得や手取りとの違いや給与明細の見方も解説

- #時事

掲載日:2025年5月9日

給与や所得、手取り額を正しく把握することは、家計管理を考えるうえで欠かせません。給与がどのように計算され、どの項目が控除されるのかを知ることで、毎月の受取額の根拠や税負担の内訳が明確になります。

本記事では、給与の定義から所得と手取りの違い、給与明細と源泉徴収票の見方まで詳しく解説します。

この記事は6分で読めます!

1. 給与とは

給与とは、企業が従業員に対して支払うすべての労働の対価を指します。会社員やパートタイム、アルバイトなど、雇用形態を問わず多くの方が受け取るもので、時間外手当とボーナスも含まれます。

なお、給与はお金だけではなく、会社の製品や商品券などの現物支給も含まれます。

2. 給与と、所得・手取りの違い

給与は企業が従業員に支払う総額を指す一方で、所得は給与から社会保険料や必要経費を差し引いた後の金額を指します。さらに、所得税や住民税が控除された後、最終的に手元に残るのが「手取り額」です。

給与は支給額そのものを指すのに対し、所得や手取り額は、実際に使える金額を示す点で違いがあります。そのため、給与の額面だけでなく、各種控除を考慮した手取り額を把握することが重要です。

ここでは、より詳しく所得と手取りの定義について解説します。

2.1 所得とは

所得は、「収入から必要経費を差し引いた残りの金額」を指すことが一般的です。給与収入の場合、給与から社会保険料や所得控除などを差し引いて計算します。

会社員の場合、業務に関連する経費を自己負担することがありますが、原則として、これらの経費を給与から差し引くことは認められていません。ただし、特定の例外(転勤や出張の交通費、宿泊費、業務に必要な資格取得費用など)については、「特定支出控除」として認められる場合があります。

2.2 手取りとは

手取りとは、会社から支給される給与(額面)から所得税や住民税、社会保険料などを差し引き、最終的に従業員の口座に振り込まれる金額のことです。

なお、社会人1年目は、住民税が前年の所得に基づいて課税されるため、社会人になる前年の所得が一定の範囲内であれば住民税の支払いが発生しません。そのため、2年目以降は住民税が引かれることにより、手取り額が減少することに注意が必要です。

3. 給与明細の見方

給与明細は、支給額と控除額を詳細に確認できる重要な書類です。所得税や住民税、健康保険料、厚生年金保険料がどの程度支払われているか確認できるため、最終的な手取り額の算出根拠を理解するために役立ちます。

ここでは、支給額と控除額の意味や計算の方法について解説します。

3.1 支給額について

支給額は、給与明細に記載された会社から支払われる総額を示す項目です。基本給が基礎となり、通勤手当や住宅手当、家族手当といった各種手当が加算されます。さらに、所定労働時間を超えて労働した場合には、残業手当(時間外勤務手当)が含まれます。これらをすべて合計したものが「総支給額」と呼ばれています。

なお、各種手当には、月ごとに金額が変わるものや会社の業績によって変動するものも含まれています。

3.2 控除額について

控除額は、支給額から差し引かれる項目の総称です。主に所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が含まれます。加えて、企業の方針によっては福利厚生サービスの利用料、社宅の使用料、財形貯蓄などの費用が控除される場合もあります。これらの項目をすべて合わせた金額が「合計控除額」です。

控除額の内訳を確認することで、どのような税金や保険料が引かれているのかを把握できます。最終的に、総支給額から控除額を引いた金額が、実際に受け取る手取り額です。

| 区分 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 税金 | 所得税 | 個人の所得にかかる税金 |

| 住民税 | 1月1日時点で居住している都道府県や市区町村に納める税金 | |

| 社会保険料 | 厚生年金保険 | 会社員や公務員が加入する公的年金制度 |

| 健康保険 | 会社員やその家族が加入できる医療保険制度 | |

| 雇用保険 | 失業や休業したときに給付金の給付や就職の支援をする制度 | |

| 介護保険 | 従業員が40歳以上になると加入が義務付けられる制度 |

4. 源泉徴収票の見方

源泉徴収票は、1年間の給与総額と納税状況を確認できる重要な書類です。源泉徴収票には、年間の給与・賞与の合計額、給与所得控除、各種控除、源泉徴収された所得税などが記載されています。

会社員の場合、年末調整によって税額が確定し、翌年1月末までに源泉徴収票が会社から交付されます。

4.1 支払金額について

源泉徴収票の支払金額は、前年の1月1日から12月31日までに支払われた給与や賞与などの総合計額を指します。これは、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額、つまり年収を意味します。

実際の給与明細上の総支給額とほぼ同様の概念ですが、通勤手当などの非課税扱いとなる部分は除かれる場合があります。

たとえば、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、通勤手当は1ヵ月あたり15万円までが非課税の限度額です。ただし、非課税措置は、最も経済的で合理的な経路と交通手段を利用している場合に限られます。

4.2 給与所得後の金額について

給与所得後の金額は、源泉徴収票の支払金額から給与所得控除を差し引いて求められる額です。給与所得控除は、給与の一部を経費相当としてみなすことで、収入に応じた一定の計算式で控除される仕組みです。

| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |

給与所得控除額 |

|---|---|

| 162万5,000円以下 | 55万円 |

| 162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%−10万円 |

| 180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |

| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |

| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |

| 850万円超 | 195万円(上限) |

たとえば、源泉徴収票の支払金額が400万円の場合、給与所得控除額は「400万円×20%+44万円=124万円」となり、給与所得は「400万円−124万=276万円」となります。

4.3 所得控除額について

所得控除額は、本人や扶養家族などの状況に応じて課税所得をさらに減らすための各種控除額の合計を意味します。社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除など、法律で定められた控除を合算したもので、最終的に課税の対象となる所得額を大きく左右する場合があります。

4.4 源泉徴収税額について

源泉徴収税額は、年間を通して源泉徴収された所得税の合計額を示します。源泉徴収は、会社などの支払者が給与や報酬を支払う際に、所得税や住民税を控除し、代わりに税務署へ納付する制度です。税金の徴収を効率的に行い、納税者の手間を軽減するために導入されています。

会社が代理で税を納めるため、給与を受け取る側は自身での確定申告が不要であり、年末調整で正しい税額が計算されます。源泉徴収票には、最終的に納めた所得税額が記載されています。

なお、賞与・ボーナスから源泉徴収される所得税は、給与の場合と異なる方法で計算されるため注意が必要です。

5. まとめ

給与は基本給や残業代、ボーナス、現物支給などを含む労働の対価を指し、給料は基本給のみを指します。一方、所得は収入から経費や各種控除を差し引いた金額であり、手取りは所得税や住民税、社会保険料を差し引いた実際の受取額です。

給与明細と源泉徴収票を確認し、支給総額や控除内容、最終的な課税所得と納税額を正しく把握することが大切です。

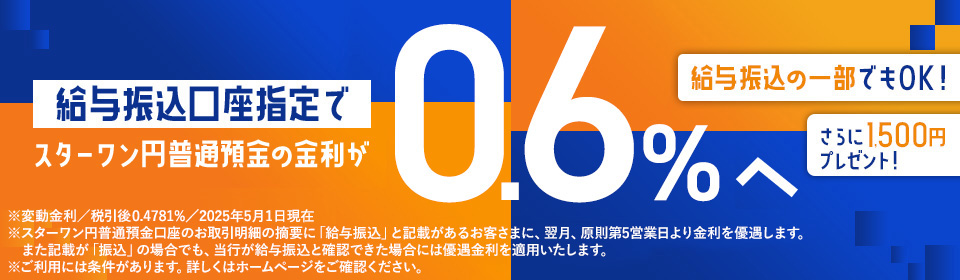

東京スター銀行では、給与振込口座にご指定いただくとスターワン円普通預金の金利を優遇しております。詳しくは、「スターワン円普通預金 給与振込口座指定で優遇金利に!」をご覧ください。

- ※本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。

お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。