円高とは?円安との違いやメリット・デメリット、円高時にやるべきことをご紹介

- #経済

- #株式市場・為替相場

掲載日:2025年7月22日

「円高」や「円安」という言葉は、ニュースなどで頻繁に耳にするものの、どのような状態を指し、私たちの生活にどのような影響を与えるのかわからない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、円高の基本的な定義から円安との違い、私たちの暮らしや経済に与える影響まで詳しく解説します。円高が起こる理由やメリット・デメリットを理解することで、変動する為替相場にどのように向き合えば良いのかが見えてくるでしょう。

この記事は6分で読めます!

1. 円高とは?

円高とは、外国の通貨と比較して円の価値が高くなる状態を指します。例えば、これまで1ドル=120円だったのが、1ドル=100円になるようなケースが円高です。この場合、以前は1ドルを手に入れるのに120円必要だったものが、100円で手に入るようになるため、円の価値が相対的に上がったといえます。

一方で円安とは、外国の通貨と比較して円の価値が安くなる状態を指します。例えば、1ドル=100円だったのが、1ドル=120円になるようなケースが円安です。この場合、1ドルを手に入れるのに必要な円が増えるため、円の価値が相対的に下がったといえます。

このように、為替レートは常に変動しており、円の価値が上がったり下がったりすることで、私たちの暮らしや企業の経済活動にさまざまな影響を与えます。

2. 円高が起こる理由

為替レートは、さまざまな要因によって変動します。ここでは、円高が起こる主な理由について詳しく見ていきましょう。

まず、日本から海外への輸出が活発になる時期は、円高になりやすい傾向があります。これは、海外の企業が日本の製品を購入するために、自国の通貨を円に交換する必要があるためです。円に交換する需要が高まることで円の価値が上がり、結果として円高が進みます。

また、金利も為替レートに大きな影響を与えます。他国と比べて日本の金利が高水準にある場合、海外の投資家はより高い金利を得るために、円建ての金融商品への投資を検討します。そのため、自国の通貨を円に交換する動きが活発になり、円の需要が高まって円高が進むことがあります。

国の政治や経済が安定していることも、円高を招く要因となります。政情不安や経済の混乱がある国よりも、安定した国の方が投資対象として魅力的と判断されるため、海外からの投資資金が流入しやすくなります。投資家は、安全資産として円を選び、円を購入する動きが活発になることで、円高が進むことがあります。

為替はこうした要因が複数絡み合って為替レートを形成している場合があるため、ニュースなどで為替の動向を見る際は、さまざまな要素を考慮することが重要です。

3. 円高のメリット・デメリット

円高は、私たちの生活や企業の経済活動にさまざまな影響を与えます。ここでは、円高のメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

3.1 円高のメリット

円高になると、外貨をより安く手に入れられるため、海外旅行や海外留学へ行きやすくなります。例えば、1ドル=120円の時に12万円で1,000ドルしか手に入らなかったのが、1ドル=100円になれば、同じ12万円で1,200ドル手に入ります。

これにより、海外での買い物やサービスが相対的に安く感じられるため、海外旅行の費用を抑えられたり、海外留学の敷居が低くなったりします。円高になることで、これまで手の届かなかったような場所への旅行や、留学を検討しやすいといえるでしょう。

また円高は、海外からの商品や原材料をより安く仕入れられるメリットもあります。例えば、1万ドルで原料を仕入れている場合、1ドル100円であれば100万円が必要です。しかし、円高で1ドル80円になれば80万円の支払いで済みます。

日本は多くの資源や製品を海外から輸入しているため、円高になることで輸入コストが削減されます。原油や食料品、衣料品などが円安時に比べて安く手に入る可能性があり、企業の仕入れコストが下がることによって最終的に私たちの手元に届く商品の価格が安くなることが期待できるでしょう。結果として、家計の負担が軽減され、生活が豊かになる可能性があります。

3.2 円高のデメリット

円高はさまざまなメリットがある一方で、日本の輸出企業にとってはデメリットをもたらします。

日本の企業が海外で製品を販売し、その売上を円に換算する際、円高になると同じ現地通貨での売上であっても、手に入る円の金額が減ってしまいます。例えば、海外で販売されている100ドルの製品の場合、1ドル=120円の時は12,000円の売上です。しかし、円高で1ドル=100円になると10,000円の売上にしかなりません。このように、海外で得た売上を円に換算した際の収入が減少します。

一方で、製品を製造するための費用(人件費や原材料費など)は円建てで大きく変わらないことが多いため、収益が圧迫され、結果として輸出企業の利益が減少したり業績が悪化したりする可能性があります。

輸出企業の利益が減少すると、企業は生産量の調整やコスト削減を検討する場合もあるでしょう。その結果、輸出量が減少して企業の利益がさらに圧迫され、雇用が減る可能性もあります。

業績悪化は、企業の設備投資の抑制や人員削減につながるケースも少なくありません。長期的にみれば、日本の経済全体の成長を鈍化させ、雇用環境にも悪影響を及ぼす場合があります。とくに自動車や電機製品など輸出に依存している産業にとって、円高は厳しい向かい風となるでしょう。

4. 円高時にすると良いこと

円高の仕組みを理解していれば、賢くお金を使ったり資産運用を始めたりする良い機会になります。ここでは、円高のタイミングを活かしてできることをご紹介します。

4.1 海外旅行や留学の計画を立てる

前述のとおり、円高は海外旅行や留学の費用を抑えるチャンスです。旅費や現地での費用が相対的に安くなるため、これまで諦めていた場所への旅行や長期の留学を検討する良い機会となります。航空券や宿泊施設の予約、現地の情報収集などを始めておくと良いでしょう。

4.2 輸入品をお得に手に入れる

輸入品の価格が下がるため、海外ブランド品や輸入食材、最新のガジェット(小型で便利な機能を持つ電子機器)など、これまで高額で手が出しにくかったものを購入するのに適したタイミングです。オンラインショップや輸入専門店などをチェックして、希望の商品を安く手に入れることができるかもしれません。

4.3 円高に強い企業への投資を検討する

円高は輸出企業にとってはマイナスに作用しますが、輸入企業にとっては原材料費の削減など、プラスに働くことがあります。

例えば、海外からの原材料を多く使う食品メーカーや電力会社、あるいは海外製品の輸入販売を手がける企業などは、円高によって業績が向上する可能性があります。投資を検討する場合は、円高に強い企業を調べてみるのも良いでしょう。

4.4 外貨建て資産の購入を検討する

円高のタイミングは、外貨建て資産を安く購入できるチャンスでもあります。例えば、外国株式や外国債券などは、円高時に購入することで、将来的に円安になった際に為替差益を得られる可能性があります。ただし、外貨建て資産には為替変動リスクが伴うため、慎重な検討が必要です。

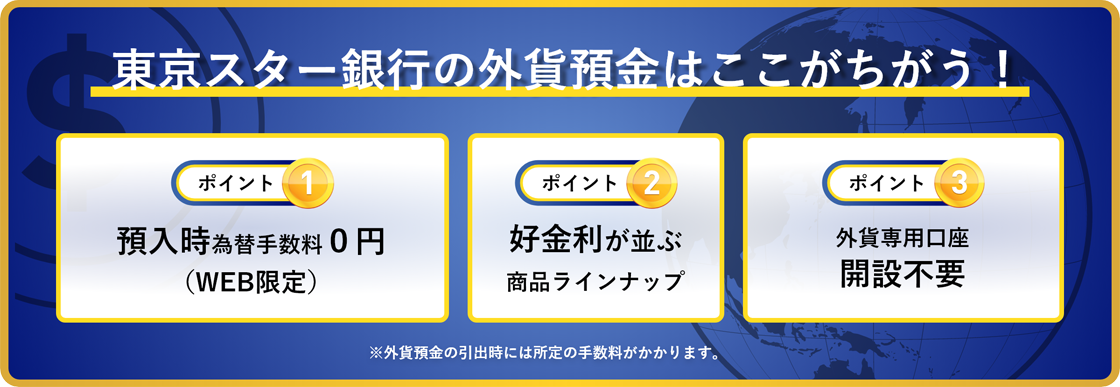

4.5 外貨預金を活用する

円高時に外貨預金口座を開設し、安くなった外貨を購入して預け入れるのも一つの方法です。一般的に、円建てよりも外貨預金は金利が高い傾向があるうえ、将来的に円安に転じた際に、預け入れた外貨を円に換金すれば、為替差益を得ることができます。ただし、こちらも為替変動リスクが伴うことに注意しましょう。

東京スター銀行では、円高の時にドルを買い、将来の円安に備える「外貨預金」の活用も提案しております。外貨預金の活用法に関する詳しい情報はこちらの記事をご覧ください。

5. まとめ

円高は、海外旅行や輸入品の購入といった面でメリットがある一方で、輸出企業にとっては厳しい状況となる可能性があります。為替の変動はさまざまな要因が影響しており、その動きを完全に予測することは困難です。

しかし、円高の仕組みを理解し、その時々に合った対策を講じることで、ご自身の資産を守り、また増やすチャンスに変えることができます。為替動向を注視して、日々の生活や資産形成に活かしていきましょう。

- ※本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。

お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。